我院申立银教授所带领的山地小城镇建设方向研究团队在国家社科基金项目:西南地区山地小城镇可持续建设水平诊断及提升路径(项目号:15BJY038)的持续资助支持下,取得新的研究成果。分别发表在《Journal of Cleaner Production》和《Cites》期刊。

Why small towns can not share the benefits of urbanization in China? 一文于今年2月发表在 《Journal of Cleaner Production》期刊,申立银教授为论文的第一作者、硕士生任一田为通讯作者。

文章指出:1978年改革开放以来,中国的城镇化进程为社会发展带来了多方位的提升(benefits),例如经济实力迅猛增长、日趋完善的交通系统助力发展要素的高速流通、医疗及教育系统的日趋完善。然而,城镇化进程中,小城镇在很大程度上仍然处于滞后发展阶段,这在中国西南地区小城镇尤为明显。本文从系统性的视角出发,识别、分析、讨论了城镇化进程中制约西南地区小城镇发展的因素。

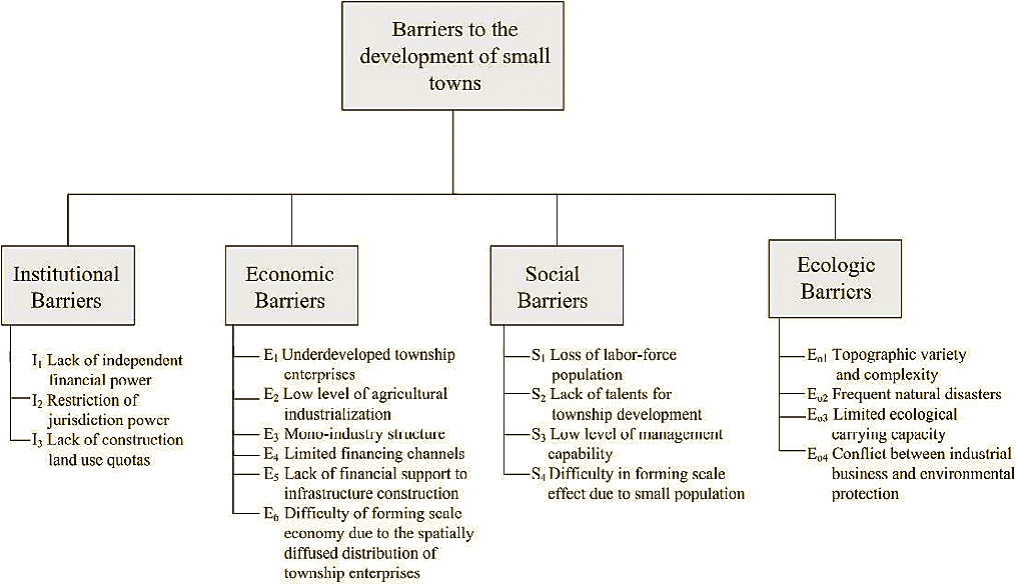

基于制约因素理论(Theory of Constrains, TOC),以及文献梳理(Literature review)和试点案例调研(Pilot case study),本文提出了包含制度、经济、社会、生态四个维度共计17个制约因素的系统性体系。

基于上述系统性制约因素体系,本研究在中国西南地区选取了21个样本镇,于2016年3月至10月之间开展了实地调研(Field survey),主要环节包括半结构化访谈、田野调查、数据收集等;并通过文本分析和李克特评分法得到17个制约因素在每个调研样本镇的显著水平。

在本文的讨论部分,通过4个维度(Institutional barrier, Economic barrier, Social barrier, Ecologic barrier),并结合样本镇的实地调研结果和中国特色行政等级制度、城镇化进程中人口迁移的推拉理论(Push-pull theory)、西南地区小城镇地理地貌等对小城镇可持续发展制约因素进入了深入分析。

研究表明:有限的融资渠道、劳动力及人才缺失、单一的产业结构、管理水平低下、受限制的执法权力等是阻碍小城镇可持续发展的关键性制约因素。本研究结果为寻求小城镇可持续发展提升路径提供了有效的决策信息,从而能够促进城乡协调发展以及新型城镇化目标的实现。

《Journal of Cleaner Production》为SCI检索,JCR分区为Q1,近5年平均影响因子为 5.315。

Development orientations for attracting investments – A perspective of less-developed townships in China 一文发表在《Cities》期刊上,申立银教授为本文第一作者、硕士生陈洋为通讯作者。

文章指出:通过制定符合当地资源禀赋的发展定位,合理有效的引入外部投资,能够推动中国西南地区山地小城镇经济社会发展,避免了由于发展方向不当造成的资源无效利用。然而有关如何帮助欠发达小城镇制定适当的发展方向的研究十分有限,因此本文将建立匹配系数模型作为一种决策方法,帮助欠发达小城镇确定契合的发展方向,从而使中国西南地区小城镇获取有效投资,促进社会经济发展。并通过对中国西南地区20个样本小城镇的实证分析检验了模型的有效性,文中相关数据源于对样本镇的实地调研以及与当地政府官员的半结构式访谈。研究表明西南地区许多乡镇现有发展定位与其具有的资源禀赋不符,阻碍了经济社会可持续发展。同时模型的应用表明目前休闲农业最契合中国西南地区小城镇发展,战略型新兴产业与欠发达乡镇契合程度最低。本文的研究方法为中国及其他发展中国家制定发展方向、有效招商引资提供了理论基础和参考,匹配系数决策模型的建立也有利于完善该领域的相关研究。

《Cities》为SCI检索,JCR分区为Q1分区,近五年影响因子为 2.797。

全文链接(Why small towns can not share the benefits of urbanization in China? ):https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617324575

全文链接(Development orientations for attracting investments – A perspective of less-developed townships in China ):https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117308594